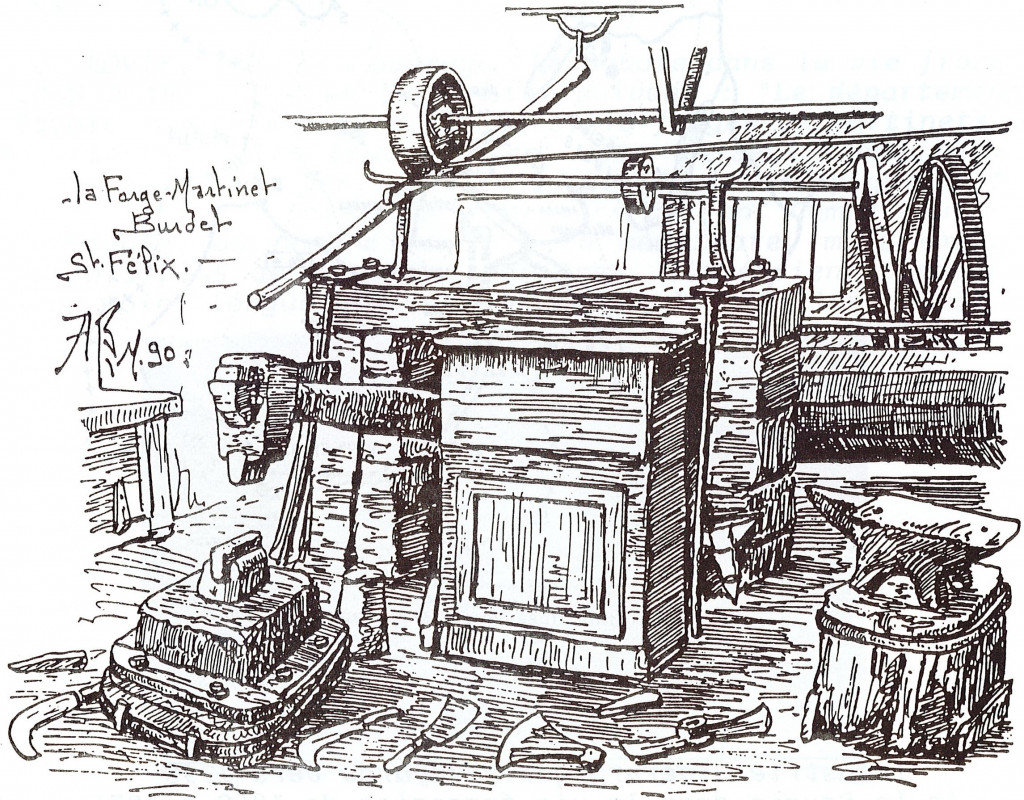

Au début du siècle, l’auteur d’une histoire de Saint-Félix présentant les activités industrielles de sa commune signale l’importance que revêtent alors deux petites usines de taillanderie actionnées par l’eau de nant d’Orsan. Ces dernières existent toujours. Elles ont cessé de fonctionner depuis 1970 et constituent désormais une sorte de conservatoire des techniques et des activités liées au travail du métal et à la maîtrise de la force hydraulique.

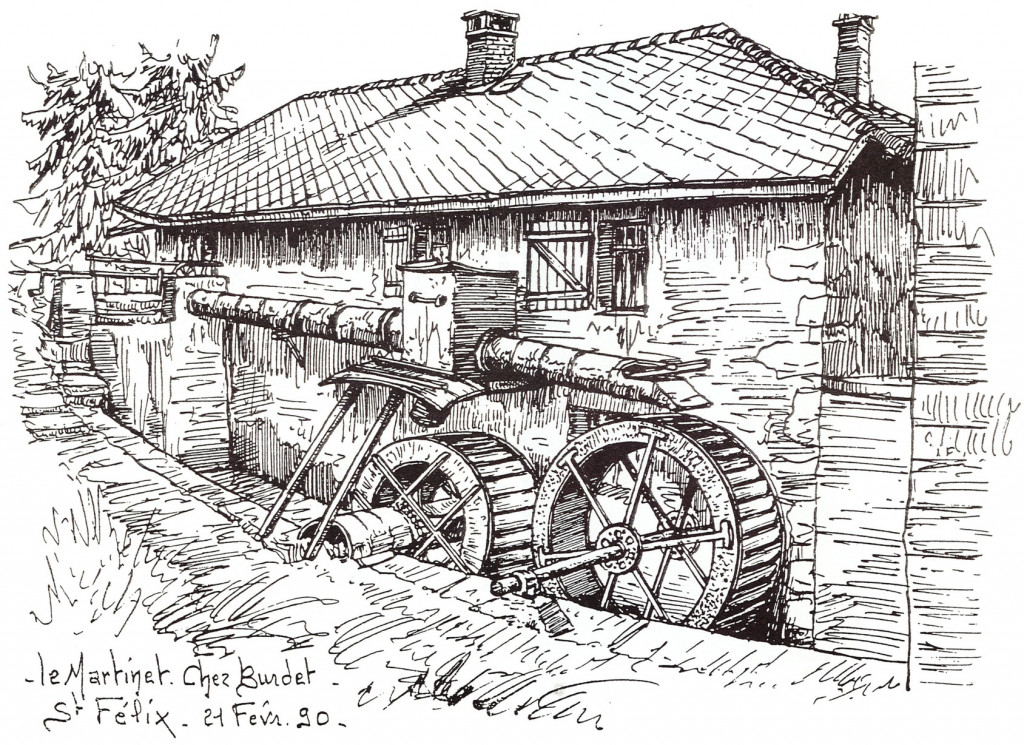

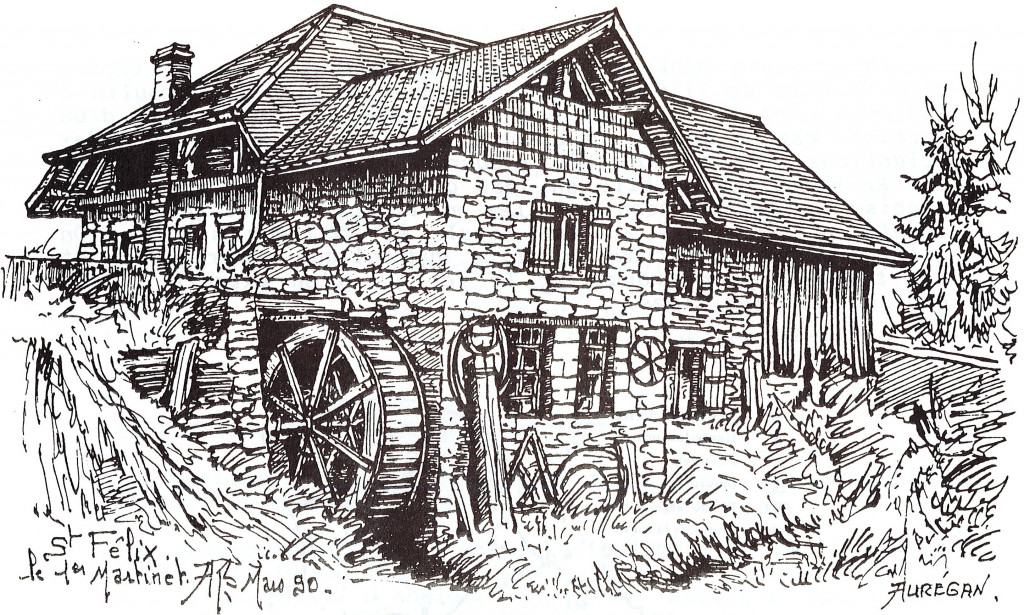

En les découvrant à travers les magnifiques dessins de B. Auregan, nous allons remonter dans le temps, aux origines du martinet et de la taillanderie ; nous ferons également connaissance avec la famille Burdet dont un des ancêtres, Claude, monta la première « usine » vers 1840 au long du nant d’Orsan.

Des martinets à Saint-Félix dès le XVIIIe siècle

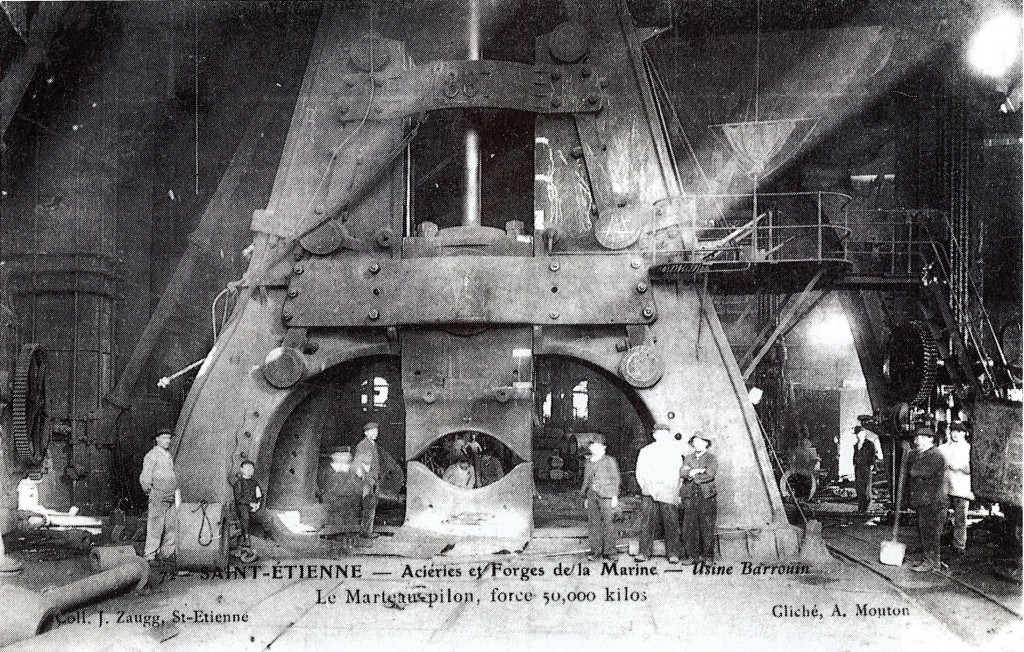

Le martinet est d’abord un lieu où l’on martèle le fer avec un énorme marteau mu par la force hydraulique.

L’hydrographie locale se prêtait remarquablement bien à l’installation de moulins. Outre la Deysse qui ne fait qu’effleurer Saint-Félix, la commune est arrosée par quatre ruisseaux : le nant d’Orsan, Le nant des Barbelands, le nant Bresset et le nant de la Grêle, qui tous descendent de la colline formée par les monts d’Héry et des Frasses.

Le nant d’Orsan qui prend sa source dans les hauteurs des Frasses, malgré son allure torrentueuse, offre alors l’avantage de rouler un volume assez considérable d’eau au moment de la saison des pluies et la fonte des neiges.

Les documents d’archive nous apportent la preuve que des martinets sont installés dès 1720 à Saint-Félix.

Un rapport adressé le 18 février 1757 par le secrétaire de la commune à l’intendant de l’époque mentionne l’existence de « trois moulins servant à moudre le blé ».

On sait qu’en 1840, Claude Burdet a monté sa première « usine » de taillanderie au bord du nant d’Orsan ; ses fils Burdet Guillaume et Burdet François lui succèdent comme taillandiers, c’est à dire comme artisans ouvriers spécialisés dans la fabrication, la vente des outils tranchants (faux, haches, serpes, bêches, couteaux…) employés par les charpentiers, les menuisiers, les charrons, les cultivateurs.

Pour forger le métal, le travailler, le façonner, il faut d’autres instruments que le marteau et l’enclume. La force hydraulique du nant va actionner un marteau mécanique, un martinet.

Le marteau mécanique : un outil dont l’origine remonte au Moyen Âge

Un peu de technique

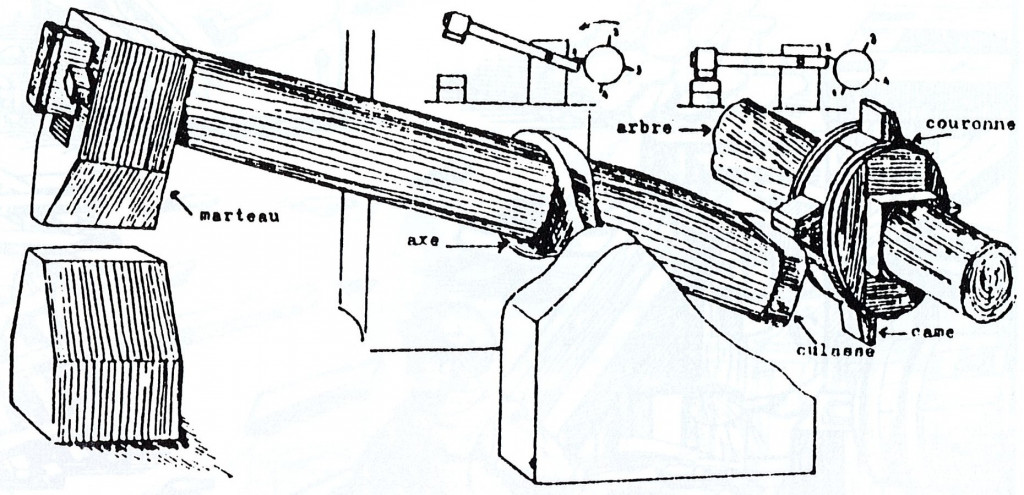

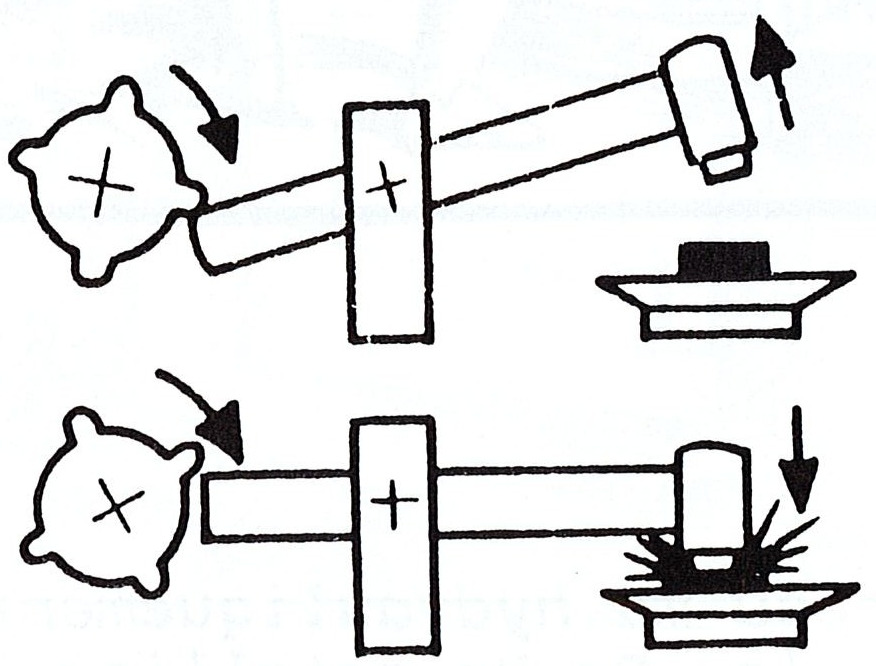

Le martinet est un lourd marteau dont le manche pivote sur un axe d’oscillation ; la machine est mue, au moyen de cames, par un arbre qui fait tourner une roue de moulin.

Les amis des moulins savoyards n°4

Archéologia n°123

Lorsque l’arbre tourne, une came pèse sur le talon du martinet (la culasse). Le martinet et le marteau s’élèvent jusqu’à ce que la came continuant sa rotation libère la culasse. Le marteau tombe, puis la came suivante le fait remonter… La cadence de frappe du marteau varie selon la dimension de la roue, l’écartement des cames, le débit de l’eau.

Les premiers moulins à fer semblent être contemporains du grand mouvement d’expansion du moulin à eau qui se situe au XIIe et XIIIe siècles. Les cisterciens, ordre de travail manuel, font alors une large place dans leurs monastères aux moulins à eau et aux forges. Ils jouent un rôle de diffusion de ces techniques nouvelles dans les campagnes.

Agricola. De Re metallica 1556

Dessin B. Auregan

Dessin B. Auregan

La première mention formelle d’un moulin à fer se trouve dans un acte de 1116 relatant la transformation d’un moulin à Issoudun dans l’Indre. La première image que nous ayons d’un martinet est un dessin de Léonard de Vinci provenant du Codex Atlanticus. C’est toutefois l’ouvrage d’Agricola, le célèbre « De re metallica » publié en 1556 qui nous fournit une vision précise de cette mécanique. Les martinets se multiplient en Savoie au cours des XVIIe siècle et XVIIIe siècles. On utilise alors au maximum la force hydraulique des rivières et des torrents pour travailler le fer que l’on extrait un peu partout dans les Alpes.

À la veille de la Révolution Française, la Basse-Maurienne est le centre principal de la production de fer et de cuivre (Épierre, Randens, Argentine). Ce centre fournit de la fonte aux martinets et taillanderies des quatre complexes sidérurgiques de la Savoie qui sont la Haute-Maurienne (La Praz et Fourneaux), la Rochette, Arvillard et la Chartreuse de Saint-Hugon, les Bauges du Nord (Faverges, Tamié) et les Bourges du Sud (chartreuse d’Aillon et prieuré de Bellevaux). Toute une circulation de produits sidérurgiques de base irrigue le massif des Bauges et ses marges. Aussi, n’est-il pas étonnant de trouver, dès le début du XVIIIe siècle, desmartinets en action le long du nant d’Orsan à Saint-Félix.

La lente extinction des forges martinets

Forges martinets et taillanderies connaissent de sérieuses difficultés au moment du rattachement de 1860.

Ces entreprises souffrirent principalement du bas prix des fers qui, à la faveur des traités de commerce, étaient importés en grande quantité d’Angleterre et de Belgique (pays qui avaient réalisé leur révolution industrielle bien avant les autres) et prenaient la place, sur le marché, de leurs productions, certes meilleures au plan de la qualité, mais plus chères.

J. Lovie, dans son ouvrage « La Savoie dans la vie française de 1860 à 1875 » dresse le constat suivant : « Le département de la Savoie comptait encore, en 1873, 96 forges et martinets avec 114 marteaux. Elles travaillaient avec un seul homme, deux au plus, 83 tonnes de fer, soit la quantité microscopique de 5 à 6 kilos par jour, à raison de 150 jours par an. Comme ceux de la Haute-Savoie, au nombre de 59 à la même date, mais employant trois fois plus de matières premières, ils étaient condamnés à plus ou moins longue échéance ainsi que les taillanderies ».

Le maintien des forges martinets de Saint-Félix

Ces dernières ne vont pas échapper à long terme à la tendance générale, mais les maîtres de forges tels que les Burdet vont réussir à maintenir leurs activités durant une bonne partie du XXe siècle.

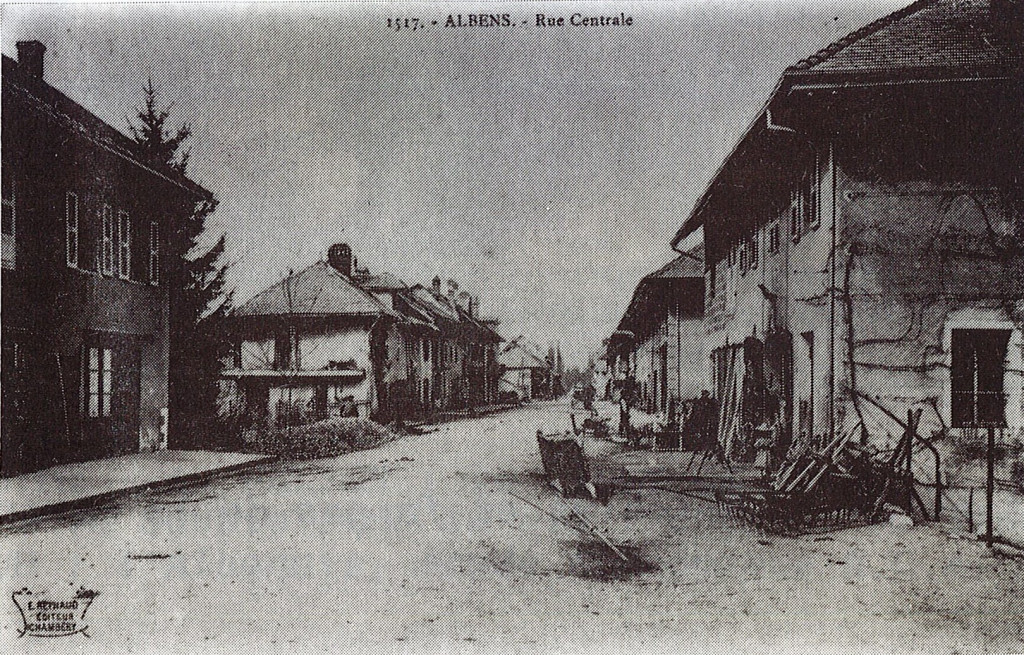

Elles vont bénéficier jusque dans les années cinquante de la demande soutenue du monde rural, des nombreux petits propriétaires de l’Albanais. Ces derniers font vivre tout un semis de petits ateliers telles les forges maréchales d’Albens et Saint-Girod, ayant chacune un foyer et un ouvrier, utilisant la première 10 quintaux de métal et 25 de combustible pour produire 8 quintaux et outils, la deuxième 20 quintaux de métal et 50 de combustible pour donner 16 quintaux d’outil.

Les Burdet à Saint-Félix se tournent vers de nouveaux centres d’approvisionnement en faisant venir des barres de fer des grands centres d’Allevard, de Saint-Chamont ou de Saint-Étienne. Les barres étaient livrées prêtes au travail, longues de 70×30 cm. Elles étaient pesées, divisées, coupées dans la masse pour donner naissance à toutes les productions de la taillanderie.

L’apprentissage se faisait de père en fils. Le père Burdet et un oncle ont été compagnons à Lescheraines et Saint-Cassin, pour parfaire leur savoir. De leurs mains sortirent une multitude d’outils tranchants ; cognées, coins de bucheron, scies, haches, serpes et faux étaient vendues aux foires des environs : Aix, Cusy, La Biolle, Saint-Félix ou Rumilly.

À cette époque, les roues hydrauliques étaient refaites en moyenne à chaque génération. Il y en avait pas moins de trois :une pour actionner le soufflet de forge, une pour les meules etla troisième pour le marteau.

La taillanderie de Saint-Félix a cessé de fonctionner vers 1970

Depuis plusieurs années déjà, elle s’était spécialisée dans la réfection des outils abimées pour faire face à la réduction de la demande d’objets neufs sous l’effet de la modernisation des pratiques agricoles et de la mécanisation qui affecte l’agriculture dans les années soixante. Le nombre d’agriculteurs va alors diminuant au rythme de la progression du parc de tracteurs. Le vendeur-réparateur d’engins agricoles remplace inéxorablement le taillandier ou le maréchal-ferrant d’autrefois.

Au même moment, le réseau hydraulique local se modifie sous l’effet du captage des eaux et de l’arrivée de l’autoroute. Le débit des cours d’eau s’en ressent et baisse.

La mise en retraite des anciens et l’absence de relève donnent enfin un coup d’arrêt mortel à cette activité séculaire.

Les soufflets expirent une dernière fois, le marteau retombe et se tait. Une page de l’histoire agro-artisanale de l’Albanais vient d’être tournée.

Nous remercions particulièrement Monsieur A. Burdet pour toutes les informations qu’il nous a si gentiment données et les Amis des Moulins savoyards pour nous avoir autorisé à reproduire les très beaux dessins de B. Auregan.

Bibliographie

- Les Amis des moulins Savoyards, n° 4

- Archéologie n° 123 : encore en action un martinet de forge du XIVe siècle

- M.J. Lamothe – A. Velter : le livre de l’outil

- J. Lovie : la Savoie dans la vie française de 1860 à 1875

- J. Reynaud : l’Albanais, étude économique R.G.A. 1944

Jean-Louis Hebrard

Article initialement paru dans Kronos N° 7, 1992