« Samedi matin, vers 4 heures, un violent incendie a détruit près de l’église de Cessens un vaste bâtiment d’habitation et d’exploitation agricole » peut-on lire dans le Journal du Commerce en janvier 1934.

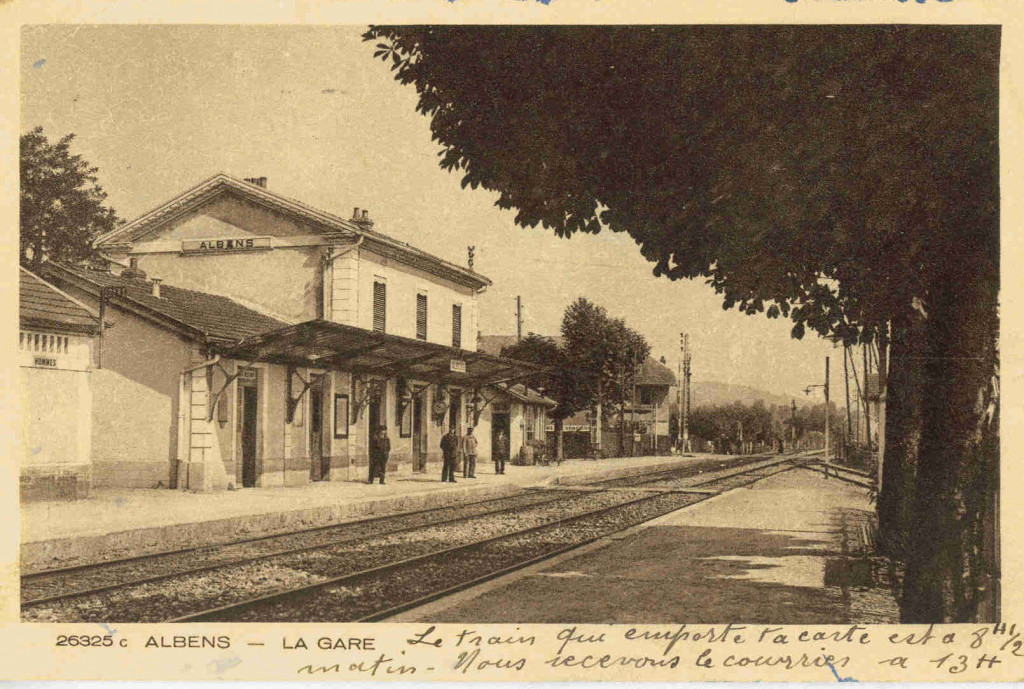

Ce type de d’information revient périodiquement car l’incendie, fléau de tout temps redouté, n’est en rien spécifique des années d’entre-deux-guerres. Toutefois, à partir de ces tragiques nouvelles, on relève des permanences mais on voit aussi se dessiner des évolutions touchant les moyens de lutte, les types de sinistre, la souscription d’assurances. En Savoie, des lettres-patentes signées en 1824 par le roi de Piémont-Sardaigne permettent la création de corps de sapeurs pompiers. Des compagnies se constituent dans les villages de l’Albanais. Les archives permettent parfois d’en dater l’apparition : 1876 pour La Biolle, 1899 pour Albens, vers la même époque pour Saint-Félix (voir l’article de G. Moine, Pompiers d’Albens, dans Kronos n°6).

Dans un environnement très rural, à l’habitat dispersé, les incendies touchent en priorité les fermes et les bâtiments agricoles dans lesquels on stocke tout ce qui est nécessaire à l’alimentation du bétail. C’est ce que l’on apprend en janvier 1934 à propos de l’incendie qui « a éclaté au hameau de Marline dans un corps de bâtiment comprenant : écurie, fenil, granges et hangar… le feu trouvant un aliment facile dans les foins et pailles, tout le bâtiment fut embrasé en peu de temps ».

La même année à Dressy, c’est « un jeune enfant voulant s’amuser avec des allumettes qui mit imprudemment le feu au foin qui était proche ». Quelques mois plus tard, au hameau de Tarency, dans une ferme, le feu trouve « un aliment facile dans les récoltes engrangées ainsi que dans les nombreux instruments aratoires » et ravage en quelques instants le bâtiment long d’une trentaine de mètres. Dès que l’on s’aperçoit de l’incendie, aux premières flammes visibles, les voisins apportent leur aide en attendant l’arrivée des pompiers : « au même instant, des voisins ayant eux aussi aperçu des flammes accouraient sur les lieux. Un jeune homme du village… qui fut un des premiers sauveteurs accourus, organisait les secours, pendant qu’on s’empressait de prévenir les pompiers ».

L’approvisionnement en eau conditionne l’efficacité de la lutte contre l’incendie. À l’époque, il n’existe pas de réseau d’approvisionnement ni de borne à incendie. On se mobilise donc pour amener de l’eau : « des personnes de l’endroit (Dressy) allaient chercher de l’eau assez loin avec des seaux : des voitures sur lesquelles étaient posés de grands tonneaux allaient aussi chercher de l’eau ». Les seaux comptent parmi les premiers instruments de lutte. Les pompiers en amènent avec la pompe un grand nombre de ces seaux de toile. Pliants, solides, munis d’une poignée renforcée, ils peuvent contenir une bonne dizaine de litres comme on peut le constater sur ce cliché. On les passe de main en main dans d’impressionnantes chaînes humaines.

Quand on dispose d’un point d’eau abondant (source, rivière, étang), la lutte est plus efficace comme l’indique le Journal du Commerce à propos d’un incendie à Saint-Girod en 1934 : « l’alerte fut donnée et la pompe de la commune fut rapidement sur place. Peu après, arrivaient les pompiers d’Albens avec leur motopompe. Les pompes purent facilement s’alimenter grâce à la proximité d’un ruisseau et réussirent à circonscrire le sinistre en protégeant les maisons voisines ». Mais bien souvent, comme à Dressy, « l’eau étant insuffisante, au bout d’un instant, la motopompe ne put fonctionner ». La même difficulté se retrouve à Cessens en 1934 où « en raison de la violence du vent du nord et de l’absence d’eau, rien, à part le bétail, n’a pu être sauvé ».

Des progrès se font jour dans l’entre-deux-guerres avec la généralisation de la motopompe qui vient relayer la pompe à bras dont tous les villages sont équipés depuis la fin du XIXème siècle. L’Espace patrimoine d’Albens conserve un exemplaire d’une pompe à bras qui fut achetée après 1860 grâce aux subsides accordés par l’impératrice Eugénie au moment de son passage en Savoie.

C’est avec elles que les compagnies de pompiers de Saint-Girod, La Biolle, Saint-Félix, Alby, Marigny, Bloye entrèrent en action lors du grand incendie de juillet 1914 à Saint-Félix. Le Journal du Commerce rapporte comment « des chaînes furent organisées et les nombreuses pompes alimentées par l’eau d’un bief et par des bornes-fontaines ». Après la Grande guerre, les compagnies, quand elles le peuvent, s’équipent d’une motopompe.

Celle d’Albens dispose d’un modèle De Dion Bouton, remorquable avec des roues à bandage qui va lui permettre de monter en grande vitesse combattre l’incendie qui touche Dressy en 1934. Quand l’alimentation en eau ne fait pas défaut, son moteur à 4 cylindres permet une aspiration à 8m de 400m3/h. L’emploi réuni de tous ces moyens « modernes » ne permet pas toujours de venir à bout de « nouveaux » sinistres frappant des établissements industriels ou des entrepôts commerciaux. « Un violent incendie a anéanti », nous apprend un article du Journal du Commerce de 1937, « samedi après-midi un bâtiment en maçonnerie à usage d’entrepôt au village des Combes, sur le territoire de la commune de La Biolle, dans les sous-sols duquel étaient conservés près de cent mille douzaines d’œufs ». Avec l’incendie des Combes, ce ne sont pas les foins, la paille ou les récoltes qui sont à l’origine du sinistre mais un camion de livraison qui prend feu dans le garage de l’entreprise après que l’on ait fait le plein d’essence. Le propriétaire réagit au plus vite se saisissant « d’un extincteur, mais gêné par l’intense chaleur dégagée par l’essence enflammée, comme aussi par la fumée, ses efforts furent vains ». Le propriétaire est obligé de s’enfuir car « la chaleur du brasier était telle qu’un pommier se trouvant de l’autre côté de la route, à quinze mètres de là, a été entièrement desséché ». Les pompiers d’Albens, de La Biolle puis ceux d’Aix-les-Bains se révélèrent impuissants devant l’immensité du brasier qui va tout emporter. L’auteur de l’article dresse au final un terrible bilan matériel « Outre le camion de trois tonnes tout neuf, chargé lui-même de 5 000 douzaines d’œufs et du matériel de l’entrepôt, c’est 90 000 douzaines d’œufs conservés dans d’immenses bacs en maçonnerie, situés dans le sous-sol, qui ont été entièrement perdus ». Comme les « coquetiers » d’antan, cet entrepreneur collecte, stocke et vend la production avicole locale. Les dégâts que l’on annonce « s’élèvent à plus de 500 000 francs » mais on apprend qu’ils sont couverts par une assurance.

C’est le plus souvent le cas, mais il y a toujours quelques négligents. Aussi, chaque année les mutuelles rappellent à leurs adhérents la date de l’assemblée générale et l’appel à cotisation. Dans un compte-rendu de février 1937, on apprend que la mutuelle d’Albens « compte 199 adhérents et assure plus de 18 millions de risques ». Les sommes remboursées varient de 75 000 francs à plus de 500 000 francs aussi est-il important de bien évaluer sa couverture. C’est le conseil que donne le président de la mutuelle d’Albens qui rappelle « aux quelques membres encore insuffisamment assurés de bien vouloir vérifier leurs polices et souscrire le cas échéant des avenants ».

Jean-Louis Hebrard