Les itinéraires qui ont conduit les jeunes gens sur les voies de la Résistance sont multiples. Deux engagements, l’un féminin, l’autre masculin nous montrent que si le point de départ est individuel, il devient forcément collectif pour pouvoir mener la lutte le plus longtemps possible.

Enregistré il y a quelques années par l’association Kronos, Roger, un agriculteur d’Entrelacs, raconte comment et dans quelles circonstances il est entré dans « le refus et la désobéissance ». Appartenant à la classe 42, il est convoqué avec toute sa génération aux Chantiers de jeunesse mis en place par le gouvernement de Vichy. Il a vingt ans et doit rejoindre groupement n°9 à Monestier-de-Clermont en Isère pour une durée de huit mois. C’est un Chantier de jeunesse installé à proximité du Mont aiguille dont il va tirer son nom « Le Roc » et sa devise « Sans faille ». Cet environnement montagnard et forestier se lit parfaitement sur l’écusson du chantier.

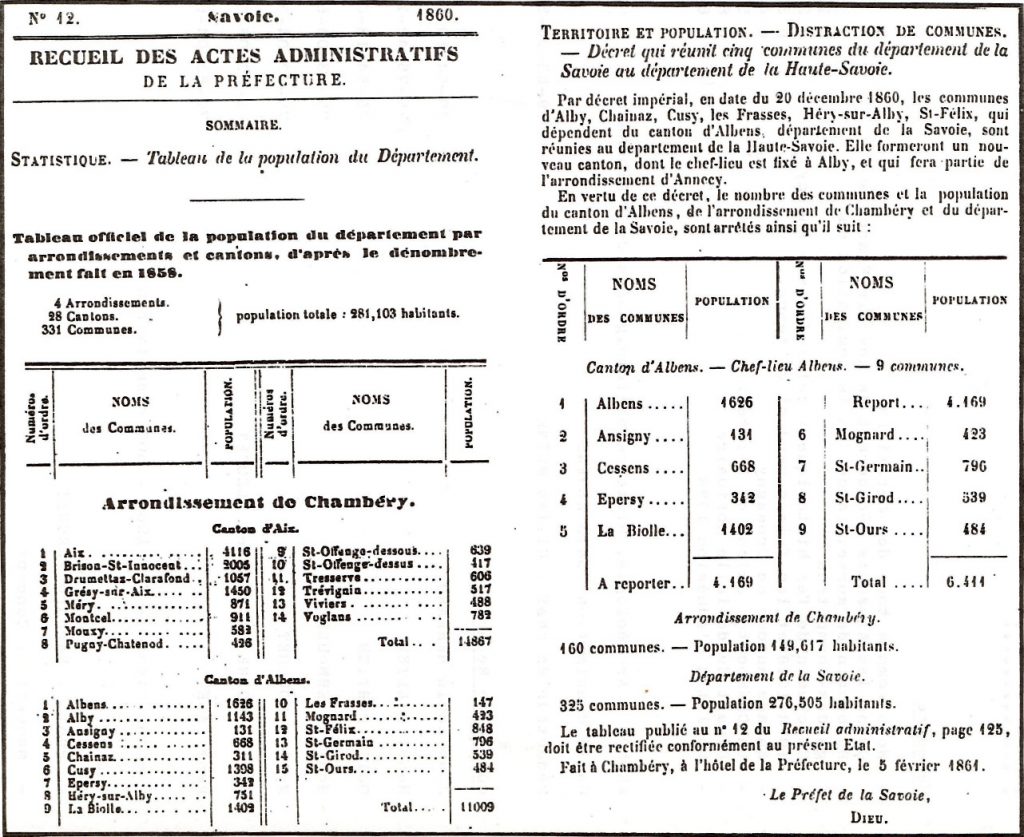

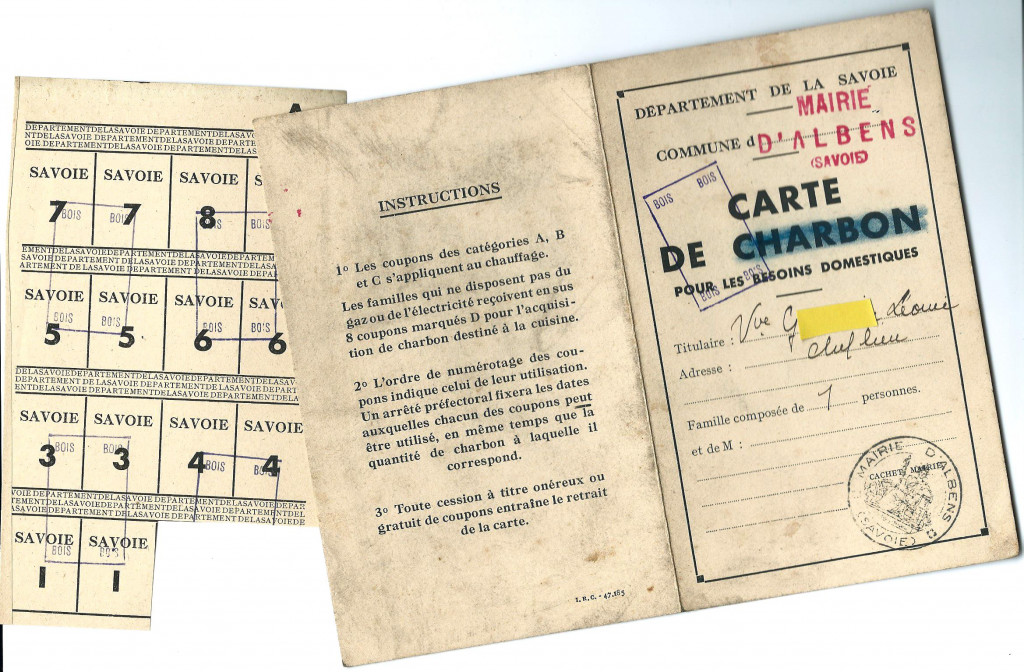

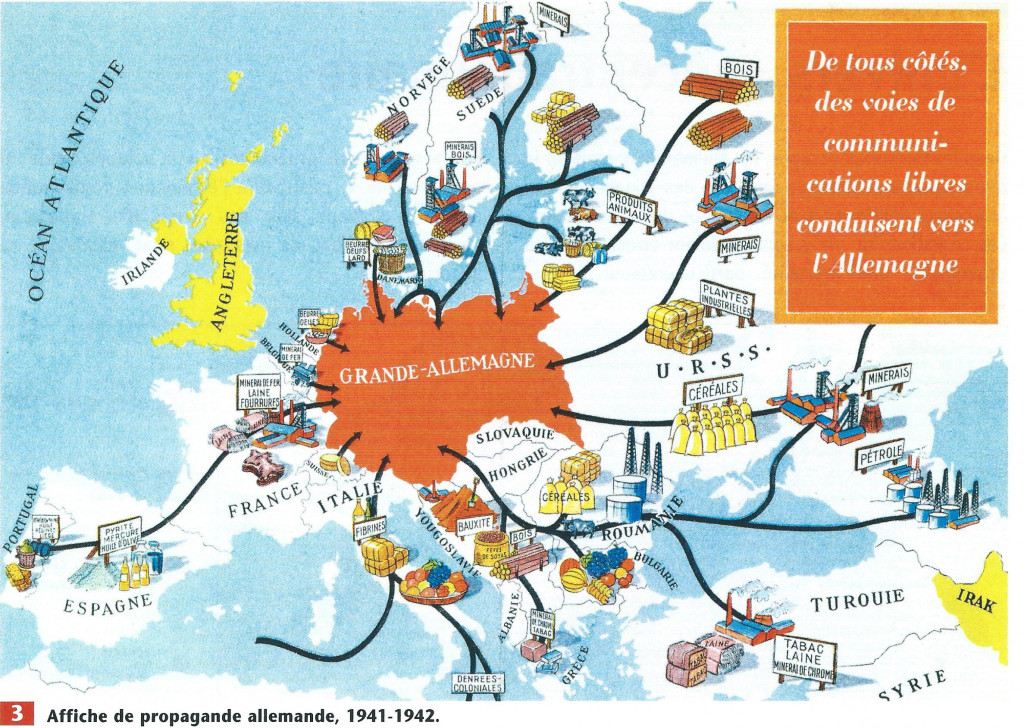

Après une demande de sursis liée à un problème de santé, il reçoit une convocation pour partir en Allemagne pour le STO et refuse. Commence alors en mars 1943 la vie au maquis qui va durer près d’un an et demi. L’historien A. Palluel-Guillard dans « La Savoie de la Révolution à nos jours » retrace le contexte général de ce refus : « La relève décidée par Laval revenu au pouvoir en juin 1942, puis le Service du Travail Obligatoire officialisé en février 1943 multiplient les réfractaires savoyards ou non, tous heureux de trouver dans les montagnes et les forêts un abri contre l’administration et la police ». L’historien précise ensuite que « Pour le seul département de la Savoie… en juin 1943 lors de la convocation de la classe 42 pour le S.T.O sur 4800 jeunes recensés en un mois, seuls 269 partent ».

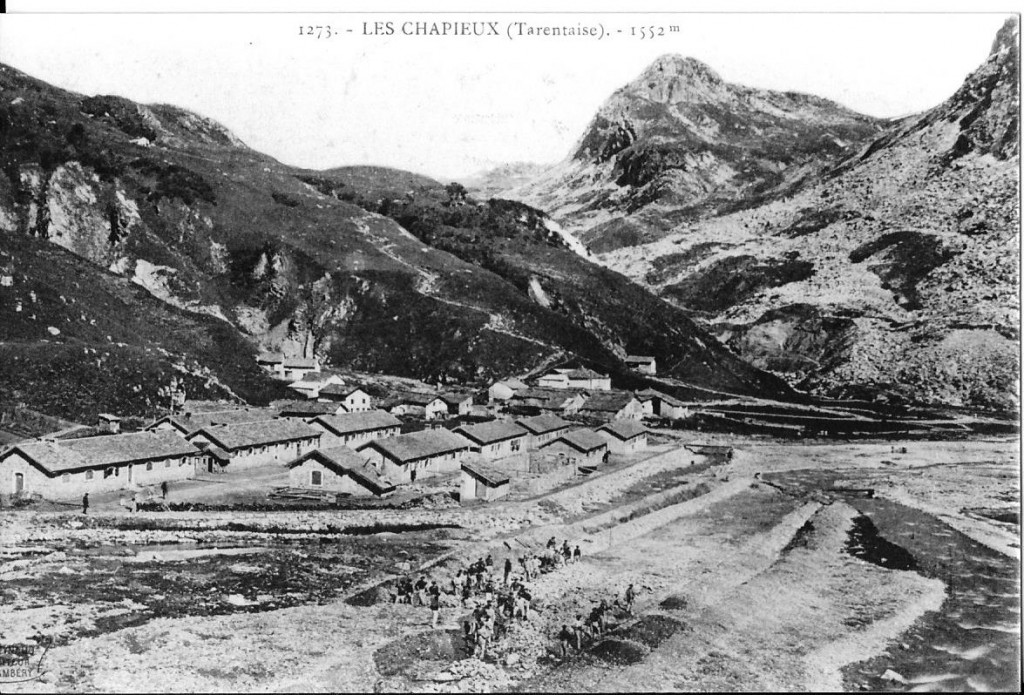

Notre résistant fait part des difficultés de son choix : « Il y avait tellement de sortes de maquis qu’il fallait aller au bon endroit. J’étais pour la France mais pas pour les partis ». Il gagne avec un ami la haute Tarentaise où il rejoint un groupe installé du côté des Chapieux.

Le danger est partout raconte-t-il : « il était difficile de circuler, il y avait des barrages, il ne fallait pas se faire prendre ; triste période, on n’était jamais tranquille, il fallait ne pas trop parler, se méfier de tous ceux que l’on ne connaissait pas ». La question des moyens se pose tout le temps, on manquait d’armes. Il se souvient d’un parachutage vers Grésy-sur-Aix en 1944 mais en Tarentaise où il se trouve, son groupe reste assez démuni. Il aborde aussi la menace qui pesait alors sur la population en cas de sabotage en racontant l’anecdote suivante : « Il y avait une ligne électrique aérienne le long du Sierroz, les Allemands avaient imposé à toutes les communes la désignation d’un gars pour la surveiller. On n’a jamais rien fait ». La fin de la guerre le trouve du côté d’Albertville où il participe à la libération de la Savoie avant de s’engager à Lyon dans l’armée régulière. Cette dernière l’expédie à Aix-les-Bains où il servira de brancardiers dans les hôpitaux de la ville.

Ceux qui appartiennent à « l’armée des ombres » se rencontrent aussi en dehors des maquis dans les réseaux de résistance. C’est le cas d’une jeune femme native de Grésy-sur-Aix, Paulette Besson qui dans le cadre de son travail sort de la préfecture de Chambéry de quoi produire de vrais-faux passeports et cartes d’identité bien utiles pour tous ceux qui résistent à l’occupant. Son attitude héroïque a fait l’objet de nombreux articles dans la presse dès la fin du conflit mondial quand on connaît son décès à l’âge de 23 ans au camp de Beendorf, contrainte à travailler dans les mines de sel. En septembre 1945, on peut lire dans la presse chambérienne sous le titre « Une Jeune Fille au grand cœur » un texte de Jean Devienne qui débute ainsi « Paulette Besson est morte. Elle est morte en Allemagne. Elle a succombé à l’horrible maladie qui suit les guerres pour ajouter à l’horreur qu’elles engendrent : elle est morte du typhus ».

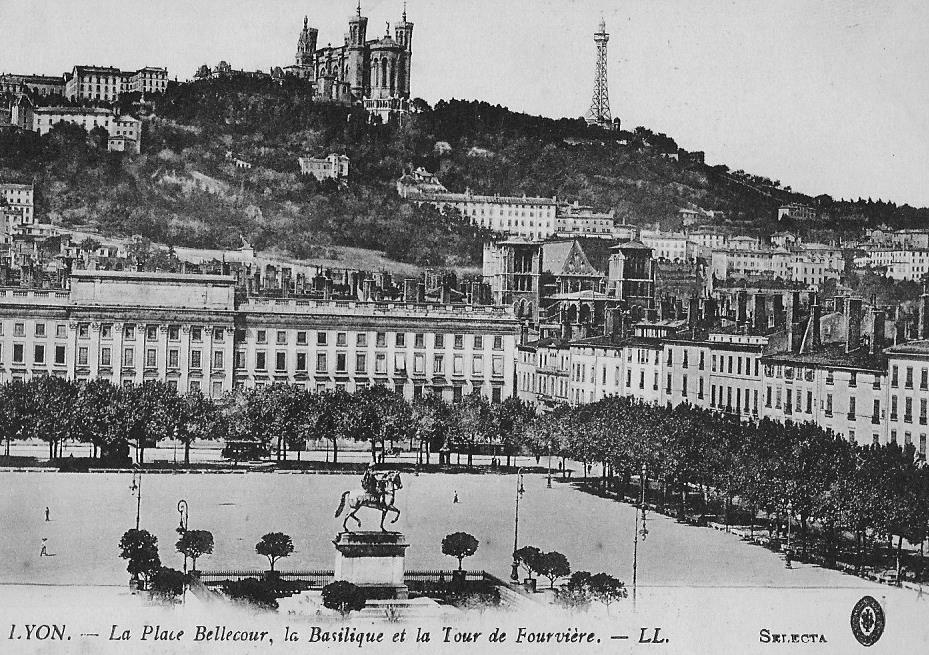

Début 1943, elle est une employée de préfecture « modeste et gaie » à propos de laquelle une de ses amies déclare qu’elle « était si effacée, si discrète ». Impossible au début de se douter que cette jeune fille au grand cœur travaille pour la résistance. Affectée au bureau de placement, elle fabrique de faux certificats de travail qui permettent à de nombreux jeunes d’échapper au STO. Jean Devienne, dans son article de 1945 le dit en ces termes vibrants : « Employant toute sa finesse à déjouer les traquenards, profitant avec habileté de sa situation dans des bureaux fermés, la petite dactylo procurait les alibis, favorisait les fuites, régularisait la position illégale des insoumis ». Assez vite, cet engagement ne lui suffit plus, elle passe à un degré supérieur en entrant dans le réseau de renseignements Coty. Comme l’écrit Charles Rickard dans son ouvrage sur la résistance, la Savoie se trouve « au cœur des réseaux ». Émanation du réseau belge Sabot, le réseau Coty dirigé par le lieutenant-colonel Georges Orrel a établi son poste de commandement à Chambéry, chemin de Mérande. De là, le réseau envoie à Londres les renseignements recueillis par ses agents. Paulette Besson en est une cheville performante par sa capacité à rapporter des renseignements précieux. Le réseau est décapité par les Allemands le 30 mai 1944, la plupart de ses membres sont exécutés par l’occupant. Un monument à leur mémoire est aujourd’hui visible au bord de la RN6, sur la commune d’Arbin. Paulette Besson va être conduite au siège de la Gestapo de Chambéry où elle sera torturée avant d’être internée à la caserne Curial puis dans les cellules du fort Montluc à Lyon d’où elle partira vers la déportation à Ravensbruck puis vers les mines de sel du camp de Beendorf.

Le docteur Rohmer, médecin déporté dans le même camp raconte dans un témoignage écrit en février 1945 la fin de la résistante : « J’ai bien connu Mademoiselle Besson… Elle fut la première Française que nous avons perdue à Beendorf, venue de Ravensbruck chez nous en juillet 1944. Je l’ai vue quotidiennement à l’infirmerie en août et septembre. Nous parlions souvent, dans la limite où la surveillance nous le permettait. Elle m’avait parlé de son activité à Chambéry, de sa maman… Tant que je venais à l’infirmerie, Paulette Besson était gaie et très courageuse. Début octobre… son état s’était aggravé. Elle est morte vers le 10 octobre… Je me souviens très bien qu’à la grande fureur du commandant, ses camarades Françaises ont trouvé moyen de placer quelques fleurs sur ce qui servait de cercueil ».

Aujourd’hui, sa mémoire est rappelée dans sa commune de naissance. À Grésy-sur-Aix, une place porte son nom, on y trouve une belle stèle et à proximité un panneau avec sa photographie accompagnée d’un texte sur son parcours de résistante. Chambéry a donné son nom à une de ses rues et à la préfecture, dans le nouveau bâtiment du service d’identité une plaque rappelle sa mémoire. « Paulette Besson vit dans le souvenir de tous les chambériens » écrivait dans le « travailleur alpin » le journaliste Marc Foray. Près de quatre-vingts ans plus tard, nom de rue et stèle ont pris le relais plaçant sous les yeux des passants les lointaines lueurs d’un temps où résister se payait souvent du prix ultime.

Jean-Louis Hebrard