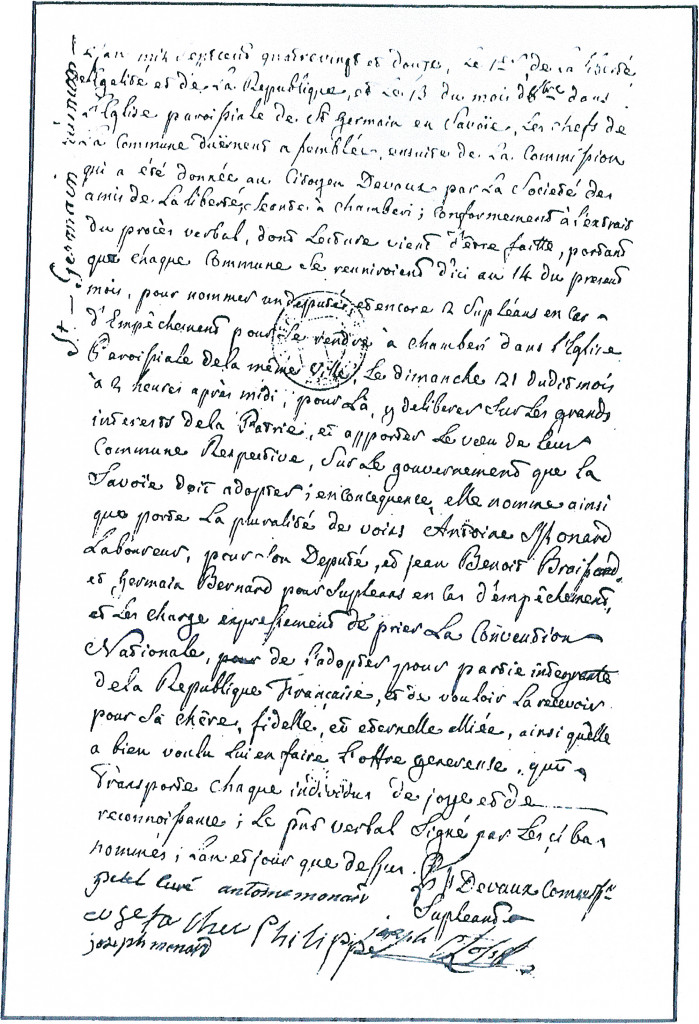

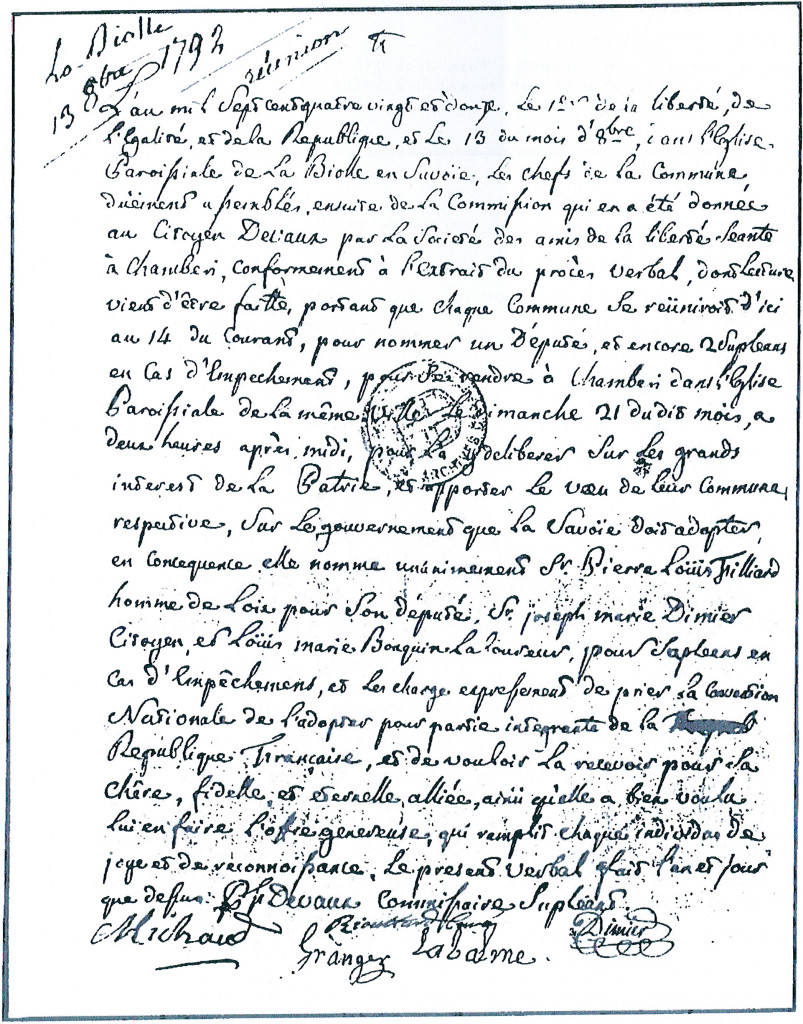

21 septembre 1792 :

La Convention succède à l’Assemblée législative et proclame, sur proposition du député Grégoire, la République.

Très vite Girondins et Montagnards s’affrontent, s’entre-déchirent, le ton monte entre les deux partis. Danton, craignant que ces attaques multiples et de plus en plus violentes ne nuisent à la République, propose une alliance aux Girondins qui la refusent malgré les réticences de Condorcet et Vergniaud. C’est l’escalade. Le 2 juin 1793, les Girondins sont expulsés de l’Assemblée.

Les Montagnards réorganisent le Comité de Salut Public et le tribunal révolutionnaire.

L’époque est terrible. La Convention doit faire face à la coalition européenne, à la révolte de le Vendée, à l’insurrection menée en Province par les Girondins prescrits à Paris.

Le 5 septembre 1795, Barère s’écrie « Plaçons la Terreur à l’ordre du jour. »

Le 17 septembre paraît la « loi des suspects ». Le tribunal révolutionnaire condamne vigoureusement aristocrates et Girondins, juge avec sévérité toute personne soupçonnée d’hostilité envers la République.

An II de la République Française, des mésententes surviennent entre Montagnards ; Robespierre devenu tout-puissant évince les révolutionnaires « exagérés » puis les « modérés ». La Terreur est à son apogée.

Danton est guillotiné le 5 avril 1794, Condorcet s’empoisonne le 9 du même mois. Robespierre fait voter la loi du 22 prairial (10 juin 1794) qui renforce les pouvoirs du tribunal révolutionnaire. À Fleurus, les armées de la Révolution remportent la victoire (16 au 26 juin 1794).

À Saint-Girod, que se passe-t-il ? Entre les recrutements, les séquestrations des biens, les réquisitions des produits agricoles et des chevaux, la lecture des archives nous apprend que…

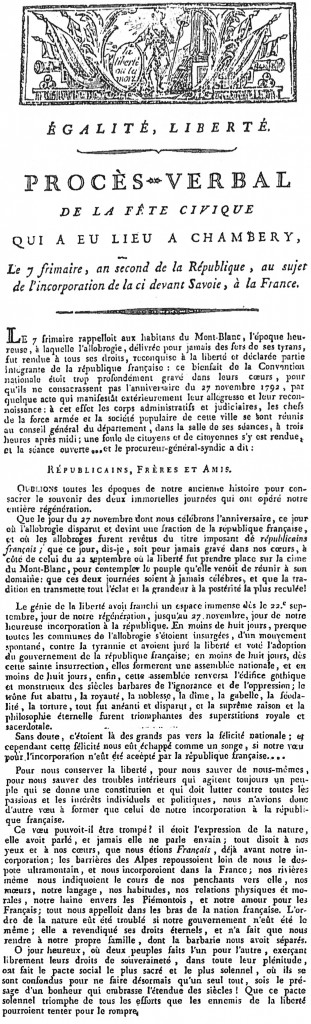

« Égalité, Liberté

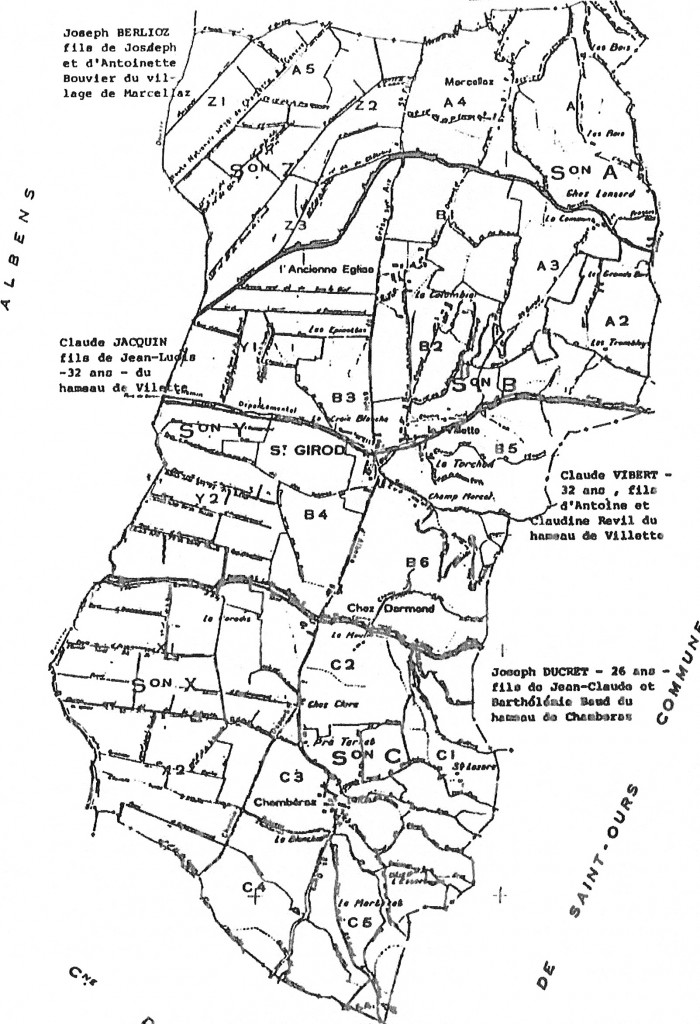

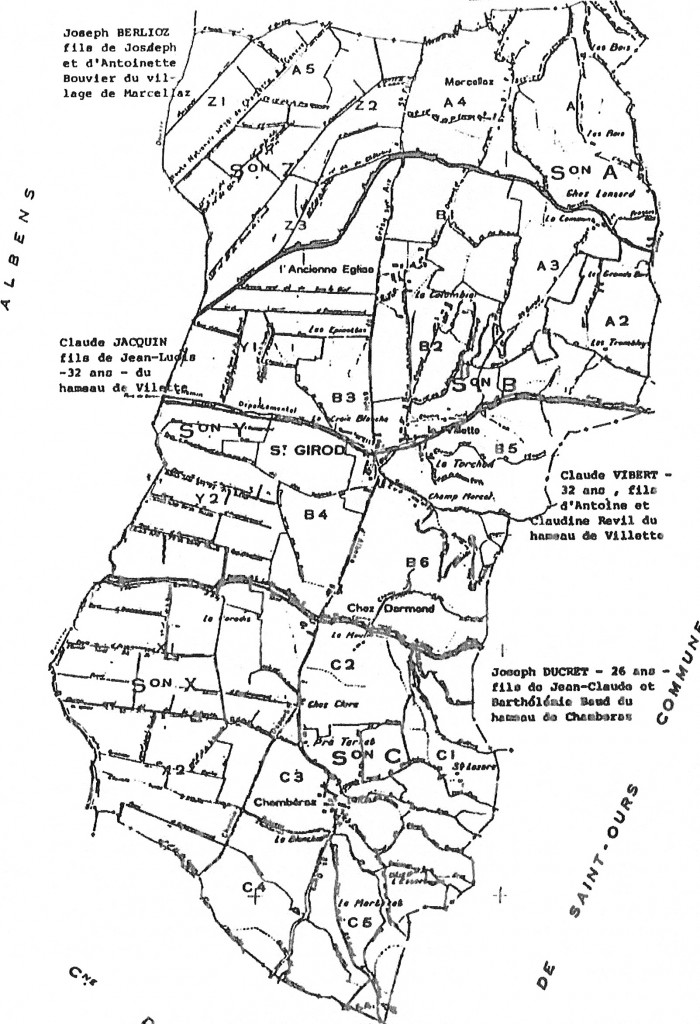

L’An second de la République Française une, indivisible et démocratique, le vint neuf de prairial (17 juin 1794) à dix heures du matin, à Saint-Girod, dans la maison du secrétaire de la commune, le Conseil Général assemblé sous la présidence du citoïen Maire, assisté du citoïen Etienne Boissat choisi pour faire les fonctions de l’agent national provisoire absent, en éxécution de l’article premier de la section septième du décrêt du second septembre mil sept cent nonnante un, concernant les biens en usages ruraux et la police rurale, a unanimement nommé, ouï le dit Etienne Boissat en sa qualité, les citoïens Joseph fils de feu Joseph Berlioz du hameau de Marcellaz, Claude fils de Jean Louis Jacquin du hameau du chef-lieu, Claude fils d’Antoine Vibert du hameau de Vilette et Joseph fils de Jean-Claude Ducrêt du hameau de Chambéraz, gardes champêtres, pour veiller chacun dans l’arrondissement de la Commune qui lui sera fixé, à la conservation des bois, broussailles, châtaigneraies, champs, prés, marais, vignes, de toutes espèces de récoltes existantes sur les dits fonds et autres propriétés qui sont sous la foi publique, à charge de se faire recevoir par le citoïen juge de paix de ce canton et de justifier dans le terme de quatre jours d’avoir prêté le serment prescrit… »

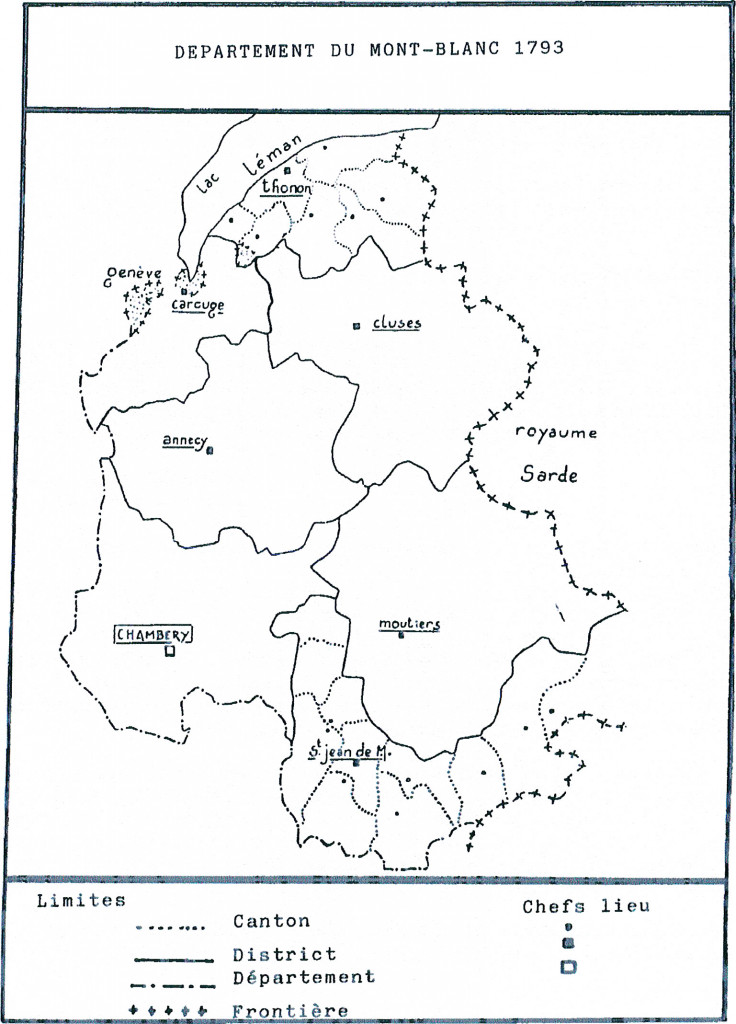

La répartition des tâches se faisant comme indiqué sur la carte.

« … bien entendu que chaque arrondissement assigné aux dits gardes champêtres s’étendra du levant au couchant jusqu’aux possessions des communes voisines… Le gage de chacun des dits gardes champêtres a été fixé par le Conseil Général à la somme de cent livres par an… »

Les quatre gardes champêtres nommés n’ayant pas satisfait au devoir qui leur était prescrit de se présenter devant le juge de paix et vu :

« … ce devoir d’autant plus urgent que la récolte en bled et les dégâts qui se font journellement dans les bois de la commune, exigent la surveillance la plus prompte… »

Le Conseil Général mandé par devers lui, le onze de messidor (29 juin)

« … les dits citoïens pour les interroger sur les motifs de leur coupable insouciance, et les citoïens Joseph Berlioz et Claude Vibert ayant comparu ont déclaré ne vouloir accepter l’emploi de gardes champêtres sans autre allégation, quant au dit Berlioz que défaut de volonté, et le dit Vibert a donné pour raison de son refus que des particuliers ont dit qu’ils feraient leur possible pour engager les gardes champêtres à une grande responsabilité, et s’est pourtant obstiné, au mépris des interrogates qui lui ont été faits, à taire les noms des auteurs de pareilles jactances. Sur quoi le dit Conseil arrête, ouï le citoïen Boissat en sa qualité, qu’extrait du procès-verbal de la nomination des dits gardes champêtres sera transmis à l’administration du District de Chambéri et qu’en temps il sera demandé à la dite administration les secours nécessaires pour contraindre ces citoïens réticents à l’obéissance aux lois rurales, ou pourvoir avec efficacité à leur remplacement par les moïens les plus expéditifs. »

La réponse ne se fait pas attendre. Une semaine plus tard les administrateurs du district envoient à la municipalité la missive suivante :

« Égalité, Liberté, Fraternité ou la Mort

Chambéry, le 19 messidor (8 juillet 1794)

An II de la république Française une et indivisible

Citoyens,

L’administration du district a reçu votre procès-verbal du 11 messidor par lequel vous dénoncez les nommés Joseph Berlioz, Claude Jacquin, Claude Vibert et Joseph Ducrêt de votre commune qui ont refusé d’accepter la charge de garde champêtre que vous leur avez confiée. Ce refus annonce que les individus ne sont pas animés de l’amour de la chose publique. Comment est-il possible qu’il puisse exister des hommes assez lâches et assez insensibles au bonheur de leurs concitoyens pour ne pas s’employer de conserver au peuple la subsistance en surveillant sans cesse les malveillans ou les voleurs qui chercheraient à la lui ravir. Faites donc appeler ces individus à votre bure et dites-leur que les citoyens doivent employer tous leurs moments et toute leur existence au service de la République, que tandis que nos frères versent leur sang aux frontières pour empêcher que les satellites des tyrans ne viennent dévaster et brûler nos récoltes, nous devons les conserver contre les attentats des ennemis de l’intérieur ; assurez-leur surtout que s’ils persistent dans leur désobéissance égoïste, ils seront inscrits sur le livre honteux des hommes suspects et qu’ils seront traités comme tels.

Nous vous invitons en outre à prendre des renseignements sur les propos qu’ont tenus quelques individus, qu’ils feraient leur possible pour engager les gardes champêtres à une grande responsabilité : il paraît par-là que l’on avait l’intention de les décourager pour commettre plus sûrement des dégats. Vous aurez soin de lire notre lettre aux quatre individus dont s’agit et à nous informer quel en a été l’effet.

Salut et Fraternité

Les administrateurs du District Delabeye et Gabet. »

Le second thermidor (20 juillet 1794), le Conseil Général se réunit et fait paraître par devers lui les quatre citoyens susnommés, leur lit la lettre du district et les :

« … a interpellé de répondre s’ils persistent ou non au refus de la charge de garde champêtre qui leur a été confiée dans la séance du Conseil Général du 29 prairial dernier ; sur laquelle interpellation les dits citoïens Berlioz, Jacquin et Vibert de leur chef et le dit Ducrêt père au nom de Joseph son fils, l’un des dits gardes champêtres, ont unanimement déclaré qu’ils sont prêts d’entrer dans l’exercice de la dite charge, en tant que l’on fera cesser les jactances des malveillans et qu’il leur sera accordé une augmentation de gage, vu les grandes difficultés qu’il y aura à surveiller la récolte des bois, châtaigniers et des vignes, la commune se trouvant toute entrecoupée du levant au couchant de plusieurs ruisseaux bordés de hautes rives d’un accès très difficile à cause des avalanches qui y sont occasionnées par la coupe prématurée et l’enlèvement des bois… »

Le Conseil Général de la commune décide de se revoir pour discuter de l’augmentation des gages des quatre gardes champêtres, recommande à ces derniers de se présenter devant le juge de paix et arrête :

« 1° – que des renseignements seront pris sur les propos tendant à décourager les dits gardes champêtres ; et que pour y parvenir, tous les citoïens de la commune seront invités à faire devant le Maire, ou le Corps Municipal, la déclaration de tout ce qu’ils auront ouï à cet égard ;

2° – que l’extrait du présent procès-verbal sera transmis à l’administration du District pour l’informer de l’effet de la dite lettre. »

Il semblerait que l’avis à tous les citoyens d’être tenu de dénoncer les « malveillans » ait été entendu puisque, le 4 thermidor (22 juillet 1794) la Municipalité :

« … ouÏ la déclaration du citoïen Jean Boissat, relativement aux jactances des malveillans qui ont cherché à avilir la charge de garde champêtre, lequel a affirmé sous la foi du serment républicain, que le onze du mois proche passé, le citoïen Joseph Duclos habitant de la commune d’Albens, acensataire de la ferme dite chez Ribitel située rière cette commune, étant à souper chez le déposant s’avisa de tenir plusieurs propos injurieux contre la charge de garde champêtre et dit entr’autres choses qu’il ne pouvait y avoir que de foutus coquins qui acceptassent cette place, que la municipalité de cette commune n’était pas en règle d’avoir procédé à une telle nomination ; que la première fois qu’il verrait un garde champêtre en fonction, il lui tirerai un coup de fusil, il se vanta aussi d’avoir été du nombre des individus qui ont empêché l’élection du garde champêtre que l’on voulait établir au dit Albens lieu de son domicile. Le dit citoïen Claude Perrotin pour témoin du contenu en sa présente déposition… »

Bien entendu, l’extrait du procès-verbal sera envoyé au District de Chambéry.

À Paris, Robespierre fait lire par Saint-Just, le 9 thermidor (27 juillet 1794), un rapport où il réclame une plus grande répression. Cette lecture est accueillie par les cris de « À bas le Tyran ! ». Tallien prend violemment à parti Robespierre. Le 10 thermidor, Robespierre est exécuté avec plusieurs de ses amis. La période de « La Terreur » s’achève.

À Saint-Girod, peu après, arrive la réponse du District.

« Chambéry, le 14 thermidor de l’an II de la

République une, indivisible et démocratique

Citoyens Maire et Officiers Municipaux,

Nous avons reçu votre procès-verbal du quatre thermidor contenant les informations que vous avez prises relativement aux activités des malveillans qui ont cherché à avilir les charges de gardes champêtres. La dénonciation du citoyen Jean Boissat ne suffit pas à punir le nommé Joseph Duclos qui a tenu les propos dont il est question, il faut encore un témoin ou deux ; selon le rapport du Boissat, il paraît que Duclos est un homme à surveiller, il faut qu’il soit animé de l’esprit du désordre, de la licence et du mépris des lois pour avoir osé tenir les propos qui sont contenus dans votre procès-verbal. Nous vous invitons donc à prendre de nouvelles informations tant sur les menaces qu’il a manifestées contre quiconque accepterait l’honorable place de garde champêtre que sur ses vie, moeurs et opinions politiques. Vous aurez soin de nous transmettre le plutôt possible le résultat de vos opérations que vous joindrez… »

De nouveau le Conseil Municipal se réunit le 20 thermidor (7 août 1794) et procède :

« … à l’audition du citoïen Claude fils de feu Claude Perrotin natif de la Bussière, Département de l’Isère, indiqué par le citoïen Jean Boissat dans sa déposition du quatre de ce mois, comme témoin des jactances faites et propos tenus le onze du mois proche passé par le citoïen Joseph Duclos dans la maison du dit citoïen Jean Boissat, lequel témoin habitant de la présente commune, âgé de trente six ans, a dit n’être point parent, allié, créancier, débiteur ni aux gages du citoïen Duclos et a déclaré avec serment prêté sur son civisme et conscience et sur le respect qui est dû à l’Etre Suprême, qu’un jour du mois dernier, sans se souvenir du quantième, le dit citoïen Joseph Duclos natif et habitant d’Albens, ascensataire de l’une des fermes provenant de l’émigré Morand, étant à souper chez le citoïen Jean Boissat avec ce dernier et lui déposant, il s’avisa de dire, en parlant des gardes champêtres que l’on avait nommés, à Saint-Girod, qu’il n’y avait que de la canaille et des gens méprisables qui voulussent accepter cette charge ; que la municipalité qui avait nommé à une telle place n’était pas en règle, que lui Joseph Duclos avec deux ou trois autres individus étaient bien venus à bout d’empêcher la Municipalité d’Albens de faire de semblables nominations ; il proféra bien d’autres paroles injurieuses aux fonctions de garde champêtre, mais je ne m’en rappelle pas et n’ai rien à dire de plus à ce sujet, sauf que j’observe que le dit citoïen Duclos était pris de vin et que même il se connaissait déjà d’avoir bu quand il arriva pour souper… »

La Municipalité déclare les informations closes pour ce chef, quant aux informations sur le citoyen Duclos, elle considère que sa résidence étant à Albens :

« … l’on ne pourrait obtenir à son égard que des renseignements bien imparfaits de la part des habitants de Saint-Girod, arrête que sous l’autorisation du Directoire du District, réquisitions seront faites à la Municipalité d’Albens de procéder incessamment aux informations requises… »

Les archives compulsées ne révèlent rien de plus sur cette « affaire » ni sur ses protagonistes.

Cependant, dans un compte-rendu du six ventose (25 février 1795) nous apprenons que ledit Duclos est toujours acensataire des biens du ci-devant Morand, qu’il a deux ménages à tenir l’un de quatre personnes et l’autre de six individus, outre les ouvriers de la ferme ci-devant Morand, qu’il est aubergiste et qu’il adresse une pétition pour n’avoir pas à payer le cens en nature dont il est débiteur car les chevaux des charrois militaires ont consommé une quantité considérable de foin, paille, etc…

Il semblerait donc que les propos tenus par lui n’entraînèrent pas de conséquences néfastes. Peut-on en déduire qu’en milieu rural les répressions furent moins outrancières et le bon sens plus développé… ou faut-il penser que la fin de la « Terreur » survenue pendant le déroulement de l’affaire apaisât les esprits ?

Quant à nos quatre gardes champêtres, nous apprenons par le procès-verbal du 29 thermidor, an III, que Claude Jacquin et Pierre Millieret fils d’Etienne, tous deux :

« … domiciliés dans la présente commune, dont la probité, le zèle et le patriotisme sont généralement reconnus, pour être nommés par l’administration du district gardes champêtres rière cette commune où la quantité de bois, châtaigniers, broussailles et autres, et les grandes Crâses pratiquées par les divers ruisseaux qui traversent la commune établissent la nécessité d’avoir au moins deux gardes champêtres, l’un desquels aurait à surveiller tous les territoires dès Saint-Félix jusqu’au torrent de Gorzy et l’autre tout le surplus de dépendances du dit Saint-Girod dès le torrent susdit jusqu’à Mognard. Le Conseil Général arrête de plus déclarer qu’il est d’avis que le traitement des dits gardes champêtres soit porté à la somme de deux cents livres chacun… »

Deux gardes champêtres en lieu et place de quatre… Déjà la suppression du personnel.

L’ère moderne est en marche…

Monique Ernould

Article initialement paru dans Kronos N° 4, 1989

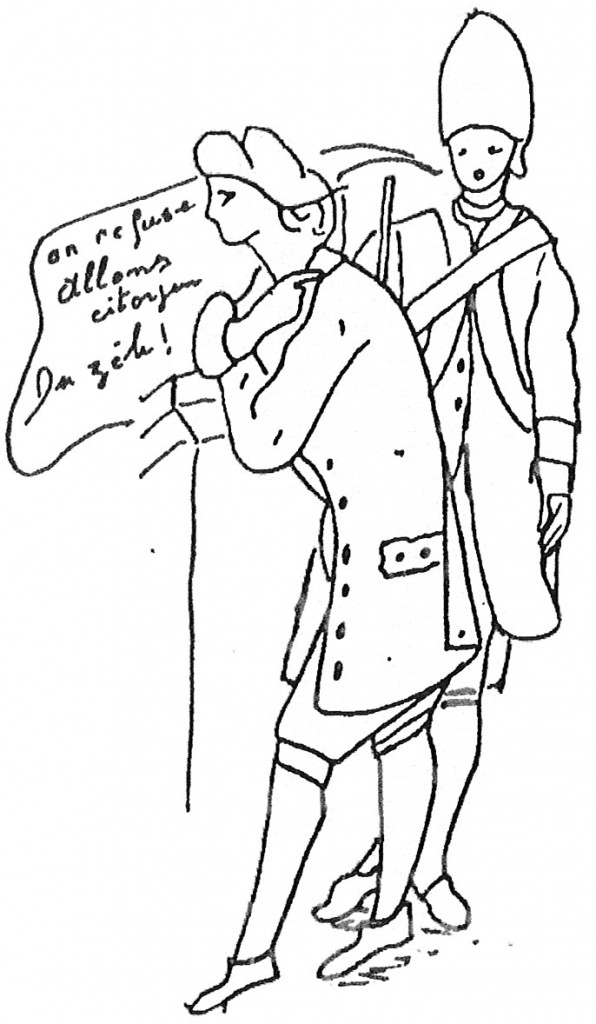

Les dessins illustrant le texte ont été relevés sur des faïences en provenance des manufactures d’Aire-sur-la-Lys (62), Ancy-le-Franc (89) et Vausse (89) et diverses gravures exécutées à l’époque révolutionnaire.