Le temps n’est pas si éloigné que ça où (une lettre de mort), on l’appelle aujourd’hui avis de décès, se terminait presque toujours par ces quelques mots : « Départ du domicile mortuaire », dans nos communes rurales bien sûr !

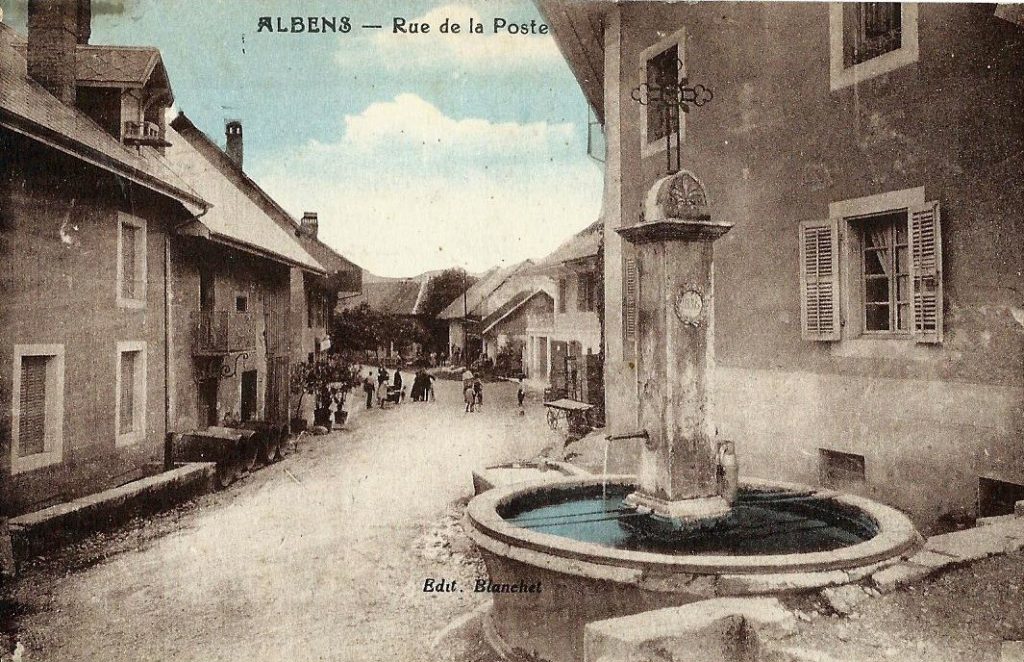

Cette lettre de mort annonçant le décès d’une personne était la plupart du temps le seul moyen utilisé par la famille du défunt pour faire part à la population voisine de la mort d’un des leurs. La famille proche la recevait par le courrier. Elle était affichée dans tous les lieux de rencontre : les cafés, la boulangerie et surtout les postes à lait et les fruitières, hauts lieux s’il en était de la communication (comme on dirait de nos jours) dans nos campagnes. Un avis de décès était parfois publié dans Le Dauphiné et L’Agriculteur Savoyard, si la date de parution le permettait.

C’est ainsi qu’au début des années 50 nous apprenions le décès d’un cousin âgé « Fanfoué » comme on l’appelait, habitant une commune proche de Haute-Savoie.

Encore enfant à cette époque mais le connaissant, j’accompagnais mon père à son enterrement. Il faisait très beau ce matin-là ; c’était les premiers jours de mai.

Perché sur un grand vélo, je suivais mon père sur un chemin familier. En effet, nous l’empruntions souvent pour aller faire les foins, ou « mener » les vaches au pré. Mais le décor m’apparaissait différent des autres jours ; il est vrai que j’avais mes habits du dimanche et puis l’anxiété d’aller à un enterrement devait provoquer ce trouble.

Pourtant en passant à côté de l’étang, les canards et les poules d’eau étaient bien là. Les grenouilles répétaient déjà leur chant, préparant ainsi leur grand concert du prochain accouplement.

Le chemin se confondait parfois avec le pré qu’il traversait. Seules les ornières creusées par le passage des chevaux et des roues de chariot, et élargies depuis quelques années par celles des tracteurs, le traçaient encore. Elles nécessitaient la plus grande attention à la conduite du vélo, surtout en habits du dimanche.

Les pissenlits finissaient de jaunir les prés.

Sur un tronçon plus caillouteux, un garde-boue et un porte bagage durement secoués, dénichaient en passant quelques merles occupés à couver dans les buissons.

Je retrouvais le petit pont de dalles en pierre qui, parfois, provoquait chez moi la plus grande inquiétude lorsqu’il fallait le franchir avec le grand râteau à cheval, tant ce passage était étroit.

Plus loin, le chemin se perdait dans la cour d’une ferme. Une route prenait le relais. Les vélos appréciaient la différence. Un dernier petit bois traversé et nous arrivions au domicile mortuaire.

Il y avait déjà du monde. Les « bonvos e’ va tout ? » (les « Bonjour, est-ce que ça va ? ») fusaient de toute part. Des gens reconnaissaient mon père et du même coup je fis ma première tournée de poignées de mains.

Il n’était pas facile d’arriver à la maison du défunt, en raison d’arrêts fréquents auprès des nombreux rassemblements. À l’approche de cette dernière, les dialogues se faisaient avec retenue. Selon la coutume, la cour avait été balayée.

Craquant sous les pas de chaque visiteur, un vieil escalier en bois conduisait à l’habitation.

Sur le palier, deux neveux du mort, puisqu’il n’avait pas d’enfant, accueillaient les gens et les conduisaient dans la cuisine, là où reposait Fanfoé.

Le cercueil était posé sur deux chaises ; une gerbe de fleurs le recouvrait. De chaque côté un cierge allumé l’entourait, un crucifix et quelques plaques souvenir garnissaient une table, en léger retrait. Sur une autre, plus petite, un verre rempli d’eau bénite où trempait un rameau de buis servait de bénitier. Chacun, à sa façon !… signait le cercueil.

Le temps d’un recueillement et l’on se rendait dans la pièce voisine, le péle ou pèle (séjour) pour réconforter la veuve. Ici, les volets mi-clos, il fallait un peu de temps aux yeux pour s’habituer à cette quasi obscurité. Une vieille dame que j’avais toujours vue dans cette maison, mais je n’aurai su dire qui elle était, lui tenait compagnie. Toutes deux pleuraient.

Cette visite terminée, les gens se retrouvaient dehors, attendant l’arrivée de l’écroâ (le curé) et du corbillard.

Le chaud soleil de mai facilitait les conversations. Perché sur un muret du jardin et observant les allées et venues, j’écoutais ça et là les propos échangés en patois. Cette atmosphère de retrouvailles presque joyeuses me fit découvrir du même coup une ambiance toute différente de celle que je m’étais fabriquée à coups de ce qui se faisait, ou plutôt de ce qui ne se faisait pas quand la mort frappait une maison.

De plus en plus nombreux, venus des environs, hommes et femmes se saluaient. Vêtus de sombre, le noir dominait nettement. Certaines femmes avaient un voile à leur chapeau, laissant supposer qu’elles étaient de la famille ou bien qu’un deuil récent les avait frappées. Les hommes, pour la plupart, avaient sorti leur chapeau de feutre, quelques-uns avaient un béret ou une casquette. Je reconnus l’Djian (Jean) et l’Guste (Auguste) ; c’étaient nos voisins de terre. D’autres têtes me dirent quelque chose mais j’étais incapable de leur mettre un nom.

De l’écurie, un bruit de frottement de collier de vache sur la rêche (la crèche) en bois se fit entendre ; beaucoup durent le reconnaître tant il était coutumier des fermes de l’époque. Trois vaches formaient le troupeau de cette exploitation. Une poule qui venait de pondre chantait à tue-tête dans l’écurie, un coin avait été aménagé en poulailler.

Dans la région, l’étable a toujours été appelée « écurie » ou bôeu pour les bœufs, bové ou bova pour les vaches ; mais l’appellation « écurie » était la plus courante. Son origine devait puiser ses racines dans la cohabitation largement répandue à l’époque du cheval et des vaches.

Près du tas de fumier, un coq appelait ses polailles tout en égrabottant (gratter avec ses pattes) leur laissant croire qu’il avait trouvé un festin extraordinaire. Nombreux étaient les hommes qui allaient pchi ona gotte dans l’écurie, en attendant !

À deux pas de moi, un groupe échangeait sur le travail.

« On a pianta les tartiffie et les bondances » disait l’un d’entre eux.

« Nos tô parî la sman-n passâ » lui répondait l’autre.

« On a planté les pommes de terre et les betteraves » disait l’un. « Nous de même, la semaine passée », lui répondait l’autre.

Un beau cheval roux, tirant le corbillard arrivait à l’entrée de la cour. « L’écroâ » et un enfant de chœur avaient pris place sur la banquette à côté du cocher. Les gens se retiraient pour leur laisser le passage libre tout en les saluant.

Tandis que le prêtre et l’enfant de chœur se rendaient au domicile, le cocher manœuvrait son cheval pour placer son attelage dans le sens du départ. Une dizaine d’hommes s’approchèrent de ce dernier, pendant que le cocher finissait de serrer « le mécanique », le frein, à l’aide d’une roulette fixée au bout du siège.

Visiblement habitués au corbillard, quatre d’entre eux, les porteurs, prenaient dans un petit coffre une lingerie blanche. Sorte de large ceinture qu’ils nouèrent autour de leur taille. Puis, enfilèrent des gants blancs. Quatre autres, plus âgés, en firent autant : les teneurs de coins. La tradition voulait que ces derniers fussent des conscrits et de surcroît des proches du défunt. Leur choix s’avérait parfois délicat car certaines familles se vexaient si l’un des leurs n’était pas demandé pour tenir un coin.

Le cocher tendait une croix en bois, crêpée de noir, au plus jeune qui lui aussi ganté de blanc, s’était approché avec les autres. Quand le prêtre et son servant réapparurent sur le palier, les porteurs montérent à leur tour. Peu après, ils revenaient en portant le cercueil. L’escalier craquait de plus belle. Le silence régnait, chapeau à la main, la foule attendait que le cercueil soit hissé sur le corbillard. Lorsque tout fut prêt, le porteur de la croix ouvrit la marche, les femmes lui emboîtèrent le pas. Puis, le prêtre et l’enfant de chœur ainsi que deux chantres qui les avaient rejoints précédaient le corbillard. Ce dernier avait une certaine allure. Quatre plumeaux noirs ornaient le toit. La route trop étroite, par moment, ne permettait pas aux quatre teneurs de coins de prendre leur place. C’est en compagnie des porteurs qu’ils cheminèrent derrière l’attelage, juste devant la famille. La veuve et la vieille dame étaient restées à la maison, âgées, le parcours aurait été au-dessus de leurs forces.

Cousin éloigné, mais très lié au défunt, mon père s’était joint à la famille. L’Guste et l’Djian, aperçus tout à l’heure, étaient mêlés aux hommes qui formaient la queue du cortège. Je me plaçais à côté d’eux. L’Guste en imposait autant par son regard que par sa taille, chaque mot prononcé avec lenteur portait comme un emporte-pièce. L’Djian, petit et agité, était un bartavé, il avait toujours quelque chose à dire.

– L’Fanfoé va bien manquâ diè l’carre. A poé sa fène va étre obligea d’vèvre les vasses, elle porra pas y’arvâ solette, disait l’Djian.

– Oua é l’Albert qu’va tôt yu fére, é, travaillive déjo les terres à métia, fit remarquer l’Guste.

– Le François va bien manquer dans le coin, et puis sa femme va être obligée de vendre les vaches. Elle ne pourra pas y arriver seule, disait Jean.

– Oui, c’est Albert qui va tout y faire, il travaillait déjà les terres à moitié, fit remarquer Auguste.

Le cortège se dirigeait vers l’église sur une route empierrée. Une forte montée permettait aux derniers d’apercevoir les premiers. Parvenus à la hauteur d’un champ du Fanfoé, l’Guste et l’Djian reprirent leur dialogue.

– é m’éton-nrai bin qu’l’Albert gardisse tôt r’lo pommis pè trvailli avoé l’tracteû diè chos grand fan ? dit l’Guste.

– Oua ! t’a bin vîu Joset l’éfan du Mil, stron vsin, la vartoya qu’alla fôtu bas cf’ivé | l’Mil était pas trop d’acco, mé alla bin éta obligea diu passâ, atramè le Joset volè modâ. E Mil qu’mia dé saqui jo, affirmait l’Djian.

– Oua ! tot los mémes r’los joénes ! … fau toltin alla pè vite, s’écriait l’Guste. Faut pas démanda si los pommis les ginnent pê saï, à poé, p’labora ; é la mêma chuse ! tote la vôrnâ a fon trin l’cul sur l’tracteû à pinne cé déchaident pè pich onna gotte.

– Pè vite ! pè fêre qu’a ? p’alla à la corrate é z’on rèque la corrate diè l’vêtre, interrogeait l’Djian.

– Ça m’étonnerait bien qu’Albert garde tous ces pommiers pour travailler avec le tracteur dans ce grand champ, dit Auguste.

– Oui ! T’as bien vu Joseph, le fils d’Émile notre voisin, la quantité qu’il a mis par terre cet hiver. Émile n’était pas trop d’accord, mais il a été obligé d’y passer, autrement Joseph voulait partir. C’est Émile qui me l’a dit un de ces jours, affirmait Jean.

– Oui ! Tous les mêmes ces jeunes, il faut toujours aller plus vite, s’écriait Auguste. Il ne faut pas demander si les pommiers les gênent pour faucher, et pour labourer. C’est la même chose ! Toute la journée à fond, le cul sur le tracteur ; à peine s’ils descendent pisser une goutte.

– Plus vite ! pour quoi faire ? Ils ont rien que la « courrate » dans le ventre, interrogeait Jean.

– Fais attéchon à tos pis, criait l’Guste.

– Fais attention à tes pieds, criait Auguste, à celui qui le précédait. Trop tard : les chaussures noires écrasaient un peu plus le crottin abandonné plus haut par le cheval qui tirait le corbillard. Compliquant ainsi la tâche des moineaux, qui très friands de ce festin offert à si bon port, attendaient impatiemment sur un arbre, les derniers marcheurs.

La fin de la montée coïncidait avec un virage très prononcé à gauche, ce qui permettait aux derniers d’avoir un coup d’œil sur l’ensemble du cortège. J’étais de ceux-là.

Plusieurs groupes attendaient sur les entrées de champs longeant le parcours. Les femmes étaient les premières à s’intercaler parmi toutes celles qui formaient la tête du cortège. Les hommes se découvraient sur le passage du corbillard, certains se signaient. Pêle-mêle, les femmes et les hommes membres de la famille s’intégraient à leur place, derrière ce dernier.

Ceux qui restaient au bord de la route vinrent gonfler les derniers rangs. Les salutations allaient bon train.

L’Guste, voyant arriver un gros bonhomme qui balançait ses bras sur son ventre en marchant, interrogea l’Djian.

– Quouié chos Grou qu’fa é vagné ?

– T’sé pas ! rétorque l’autre.

– Qui est ce gros qui fait en semant ?

– Je ne sais pas, rétorque l’autre.

La remarque était excellente car, à chaque pas, il ramenait ses bras sur son ventre, ce qui, effectivement, rappelait le geste du semeur.

Nous arrivions dans le hameau que la route traversait. Un rideau à demi tiré laissait apercevoir le visage d’une personne figée qui regardait derrière les carreaux.

– La Phine é pas alla à l’intèrament avoué ses rhumatismes ! observait l’Djian.

– Oua ! … R’guéta vi r’la mate d’faimé celle biè n’arrindjia, dit l’Guste, plus intéressé par l’alignement du tas de fumier d’à côté que par la Phine derrière sa fenêtre.

À la sortie du village, une descente assez prononcée avait accéléré la vitesse du cortège. Au bout de cette ligne droite, l’église s’offrait à notre vue.

Un petit air de bise ramenait une odeur de porcherie ; en effet, nous apercevions la fruitière en bas.

Tout à coup, les chapeaux de feutre se levaient avec délicatesse (avec plus de gognes) de manières que de coutume, visiblement un Monchu était présent dans le groupe qui attendait sur le côté. La présence de ce Monchu fut remarquée et même appréciée par la foule à en croire les commentaires qu’elle suscitait.

Arrivé à l’église, le cortège s’immobilisa, la demie de dix heures sonnait.

Une fois de plus chacun se découvrait. Le cercueil fut descendu du corbillard, les teneurs de coins occupèrent leur place et si les femmes et la famille rentraient en totalité dans l’église, il n’en fut pas de même pour les hommes. Nombreux étaient ceux qui se dirigeaient vers le café qui longeait la grande route.

Je perdais du même coup mes deux compagnons de marche.

La cérémonie religieuse terminée, tout le monde se retrouve à la sortie de l’église pour reconstituer le cortège, en direction du cimetière. Celui-ci, peu éloigné, fut très vite noir de monde. Le prêtre récitait les dernières prières qui étaient couvertes par le glas.

Le Fanfoé fut descendu en terre par les porteurs. Chaque participant ne voulait manquer un dernier adieu à celui qu’il venait d’accompagner. Défilant devant la tombe, se signant ou jetant une poignée de terre, c’était l’ultime moment d’une émotion vraie. Puis, ce fut les condoléances auprès de la famille.

Arvi ! disaient les uns et les autres en se séparant tout en souhaitant se revoir bientôt.

Nous étions quelques-uns à emprunter le même parcours pour retrouver nos vélos. Les propos échangés devenaient plus familiers, chacun invitait l’autre et sa famille à venir à la maison.

Chemin faisant ce groupe s’amincissait à vue d’œil. Nous fûmes peu nombreux à revenir jusqu’à la maison mortuaire. Une dernière visite s’imposait.

Il se faisait tard, il fallait penser à rentrer, après avoir salué l’Djian et l’Guste, nous grimpions sur nos vélos.

Le soleil dans les yeux, nous arrivions bien vite au tronçon caillouteux où, une fois de plus dérangés, les merles s’envolèrent en sifflant rageusement.

Midi et demi sonnait derrière nous, à Marigny.

René Canet

Article initialement paru dans Kronos N° 4, 1989